Два неба Кёнигсберга: месть и возмездие

Когда я писал статью о британских налётах на Кёнигсберг в августе 1944 года, начался спор. Одни утверждали, что город сожгли англичане. Другие — что его добила Красная Армия. Спор оказался жарким, но по сути своей — справедливым. Потому что город дважды видел апокалипсис. Сначала в августе сорок четвёртого, когда британские «Ланкастеры» стерли исторический центр в пыль. Затем — весной сорок пятого, когда советская авиация методично ломала хребет прусской цитадели. И если первое небо принесло месть, то второе — возмездие.

Удар, который нельзя было не нанести

Весной 1945-го советская авиация действовала не по инерции, а по суровой необходимости. Война шла к концу, но Восточная Пруссия всё ещё оставалась вооружённым лагерем. Кёнигсберг был не просто городом, а городом-крепостью, ключевым узлом обороны, связывавшим порты, шоссе и железные дороги. Его гарнизон готовился стоять насмерть, а германское командование требовало удержать «столицу Пруссии любой ценой».

Поэтому бить пришлось не для демонстрации силы, а чтобы закончить войну быстрее.

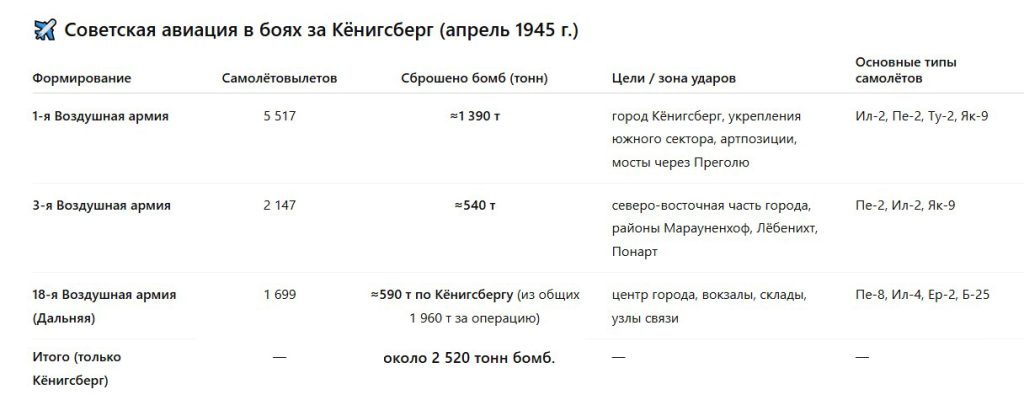

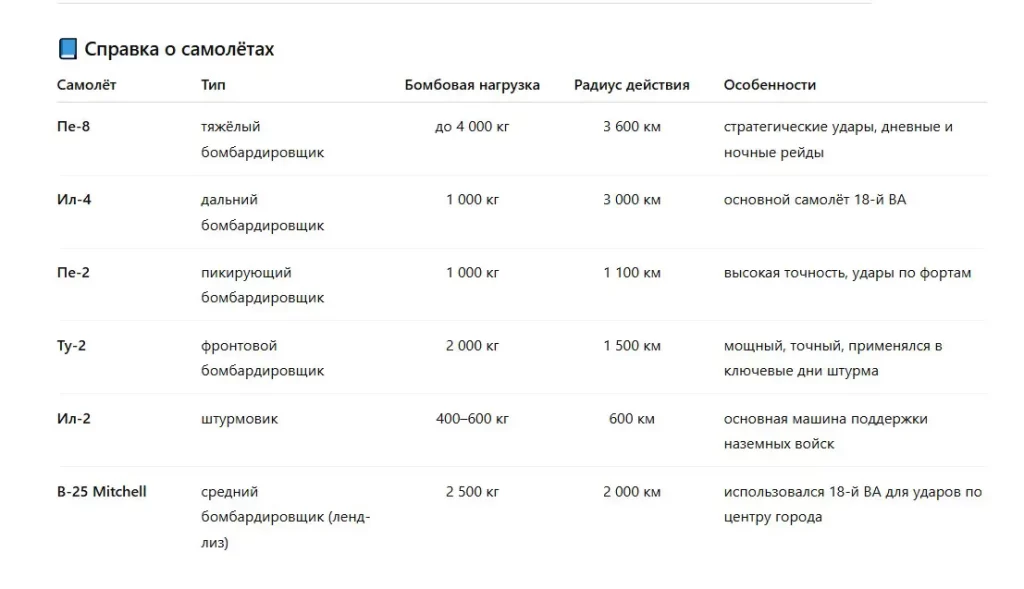

Всего за четыре дня штурма на город обрушилось около 2 520 тонн авиабомб — почти втрое больше, чем британцы сбросили в августе 1944 года.

Из них примерно 1 390 тонн — 1-я Воздушная армия, 540 — 3-я, ещё около 590 тонн — дальняя 18-я армия. Хочется отметить, что авиация Балтийского флота наносила удары в основном на Пиллау (ныне Балтийск), а не на сам Кёнигсберг.

Но все эти удары нашей авиации были не случайны — каждая волна шла по военным целям, прикрывая продвижение наземных частей.

Сводная таблица по тоннажу бомбардировок Кёнигсберга с воздуха в апреле 1945 года

Главный маршал авиации Александр Новиков вспоминал:

«Я вспомнил о наказе Сталина, высказанном мне накануне моего отлета на фронт, нанести по Кёнигсбергу такой удар, чтобы гитлеровцы надолго его запомнили, и сказал о том Василевскому.

— Что ж, и ударим! — ответил маршал. — Сил достаточно. Не помешала бы только погода.»

Это была не месть городу, а финальный акт возмездия по отношению к военной машине, что дошла до Москвы и Сталинграда. Парадокс в том, что если бы не та самая машина, начавшая войну, Кёнигсберг остался бы нетронутым. Но войну начали не мы. Кончать её пришлось нам.

Когда возмездие стало правом

Сегодня, когда в Европе вспоминают о бомбардировках немецких городов, на первый план выходит символ — Дрезден. Его разрушения стали универсальным образом ужаса войны. На этом фоне подвиг Красной Армии и смысл штурма таких цитаделей, как Кёнигсберг, остаются в тени.

Гораздо легче рассуждать о «варварских разрушениях» вообще, чем признать неудобную конкретику: именно советская военная машина сломала хребет вермахту в его логове. Для послевоенной Европы Кёнигсберг должен быть не символом разрушения, а символом финала. Здесь была уничтожена не просто архитектура, а сама Пруссия — вековое гнездо германского милитаризма, породившая того самого «духа», о котором говорили британцы.

Вместо спора — память

Спор о том, кто «сильнее разрушил» Кёнигсберг, в конечном счёте, бессмыслен. RAF сжёг дотла сердце города — его исторический центр. Советская авиация добила его тело — фортификации и военную инфраструктуру. Но в обоих случаях причиной разрушений была не врождённая жестокость англичан или русских, а война, развязанная теми, кто решил, что может диктовать свою волю всему миру.

Если бы Гитлер не повёл вермахт на Восток, Кёнигсберг стоял бы и поныне — прекрасный, готический, со шпилями замка и без шрамов на фасадах.

Но история не терпит сослагательного наклонения.

Кёнигсберг, оказавшийся под двумя карающими небесами — британским и советским, — заплатил чудовищную цену за амбиции Третьего рейха. И поэтому сегодня спорить о том, чьи бомбы были страшнее, — кощунственно.

Важно помнить не то, кто разрушил, а то, кто поставил точку.

При работе над статьей использовались материалы исследований публициста Валерия Русаловского и воспоминания Главного маршала авиации Александра Новикова.