В соцсетях сейчас гуляет версия: Тевтонский орден в XIII веке был кучкой фанатиков, бедных как мыши под алтарём. И тут вдруг — походы, замки, города, армии. Откуда деньги, Зин? Один комментатор даже возмущается: «Вы что, верите, что какой-то епископ Римский со своими 10% десятины мог дать баснословные суммы для основания военных орденов?»

Верим не епископу, а историческим источникам. Давайте посмотрим, из чего складывался орденский бюджет.

Доходы: как Тевтонский Орден набивал казну

Тевтонский орден не был кружком благочестивых бедняков с кружкой для пожертвований. У него была своя, весьма продуманная экономическая система.

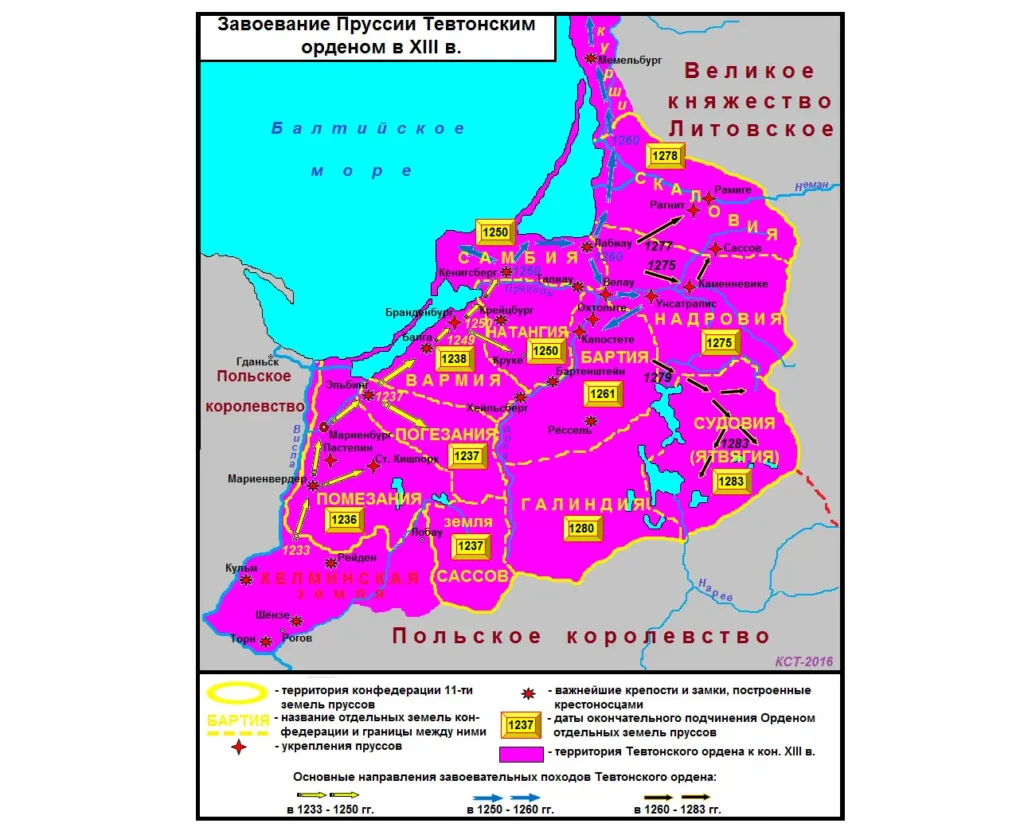

Во-первых, налоги. Земли, захваченные у пруссов, превращались в источники дохода. Крестьяне платили оброк зерном, мясом, мёдом. Вроде бы мелочь, но если у тебя тысячи хозяйств, то из этих мешков зерна вырастает хлеб для армии, а лишнее можно выгодно продать.

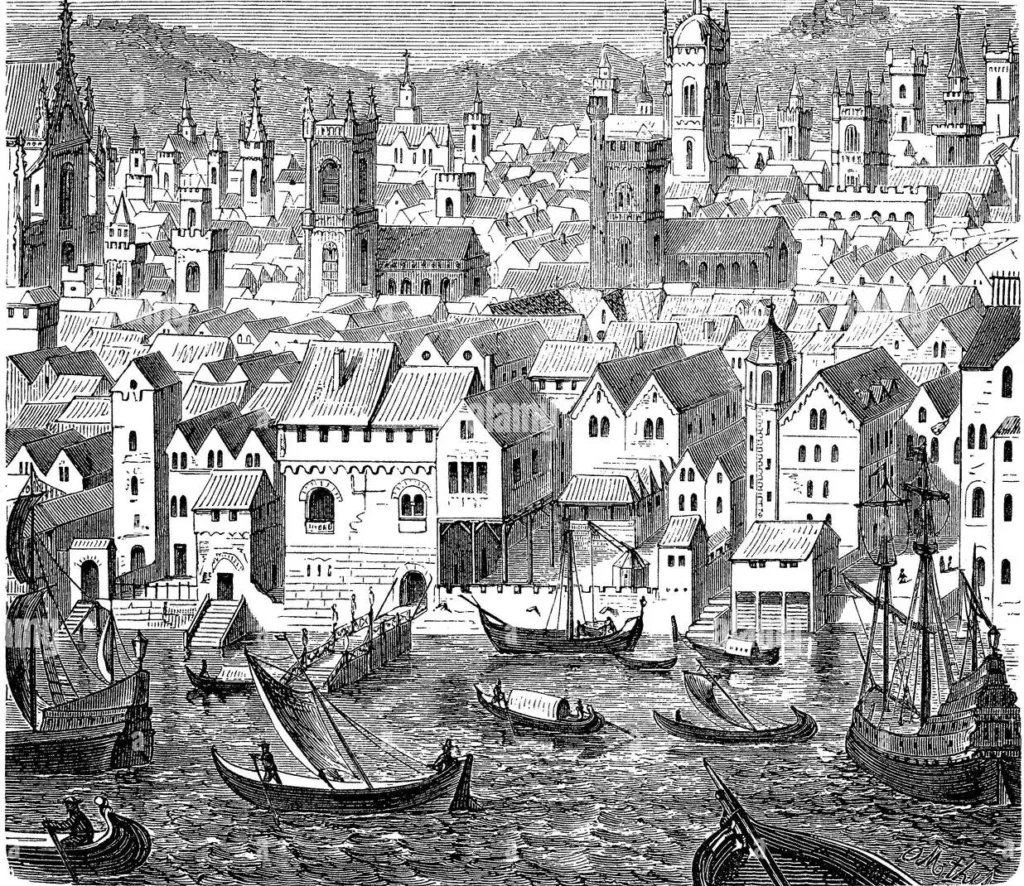

Во-вторых, торговля. Орден сидел на ключевых путях между Ливонией и Польшей, контролировал выход к Балтике. Порты, рынки, пошлины — всё это превращалось в стабильный поток серебра и золота. Не зря ганзейские города вроде Данцига или Эльбинга смотрели на магистров с подозрением: конкуренция, знаете ли.

В-третьих, военные доходы. Да-да, война в Средние века была бизнесом, впрочем, как и сегодня. Каждый поход приносил трофеи: лошадей, оружие, скот, пленных. Часть можно было пустить на хозяйство, часть — обменять на звонкую монету.

И наконец, кредиты и пожертвования. Тевтонский Орден умел убеждать богатых людей и даже монархов, что вложить деньги «в борьбу с язычниками» — это святое дело. Для банкиров из Ломбардии это был бизнес, для рыцарей — идеология. В итоге обе стороны довольны: одним проценты, другим новые замки.

Расходы: куда уходили деньги

Теперь — самое интересное. Ведь собрать деньги мало, надо ещё уметь их потратить.

Первая статья — армия. Тевтонский рыцарь — удовольствие дорогое. Нужно коня, доспехи, оружие, свиту оруженосцев, провиант. Один такой комплект мог обойтись в десятки флоринов, а если речь о сотнях рыцарей, то это уже тысячи.

Для наглядности: на год содержания одного рыцаря Орден тратил примерно столько же, сколько на жизнь десятка крестьянских семей. То есть, каждая латная фигура на поле боя стоила как маленькая деревня.

Вторая — строительство. Замки не строятся из песка и молитв. Камень, дерево, мастера — всё стоит денег. А Орден возводил крепости на каждом углу: Мариенбург, Торн, Кульм, Кёнигсберг… Это была целая сеть, и каждая башня стоила как небольшой город.

Третья — дипломатия. Подарки папским легатам, гостеприимство для европейских князей, взятки, извините, на переговорах. Средневековая политика без мешочка с золотом просто не работала.

И четвёртая — то, что можно назвать «текущие расходы». Нужно кормить гарнизоны, платить священникам, поддерживать дороги, снабжать корабли. Вроде мелочи, но когда у тебя под рукой целая территория с сотнями тысяч жителей, это превращается в постоянный поток расходов.

Итог? Экономика Ордена была похожа на хорошо смазанный механизм: деньги заходили и уходили, но в целом система работала. Орден не просто держался на плаву, он строил города, вел войны и диктовал условия соседям.

От флорина до миллионов

Когда в комментариях пишут, что какой-то «епископ с десятиной» не мог содержать военный орден, хочется спросить: а вы вообще в курсе, какие суммы крутились в кассе Тевтонского ордена?

Флорин — вот с него начнём. Маленькая золотая монета весом в три с половиной грамма. На первый взгляд, сущая мелочь. Но это был доллар XIV века, твёрдая валюта Европы. Один флорин — это примерно четыреста современных долларов по золотому содержанию. На такую сумму можно было купить не только добротного коня, но и приличное вооружение.

А теперь представьте сделку на двадцать пять тысяч флоринов. Это не фантазия, а вполне документированная история: в 1380-х годах Орден расплачивался с итальянскими банкирами. Двадцать пять тысяч флоринов — то есть десять миллионов по-нынешнему. Это не про «бедный монастырь с кружкой для пожертвований». Это про корпорацию, у которой хватало средств вести войны и строить замки.

Или возьмём ещё более яркий пример. После катастрофы под Грюнвальдом в 1410 году Тевтонский Орден оказался в положении игрока, которому на покерном столе пододвинули чек: «Оплатите 400 тысяч флоринов контрибуции». Четыреста тысяч! Это примерно сто шестьдесят миллионов долларов по сегодняшнему курсу золота. Сумма, от которой у современного министра финансов случился бы инсульт.

Конечно, никто не ждал, что магистр достанет такой мешок монет из-под кровати. Деньги собирались по частям: кредиты, займы у ганзейских городов, налоги с земель, помощь папства. Но сама постановка вопроса показывает: Орден мыслил государственными масштабами.

И тут становится особенно забавно читать комментарии в духе «да где бы они взяли деньги?». Источники — и немецкие хроники, и исследования вроде работ Юргена Сарновского или Уильяма Урбана — чёрным по белому фиксируют цифры. Это не легенды, а скучная бухгалтерия. Просто для нас эти цифры звучат баснословно, как будто речь идёт о бюджете Голливуда, а не о средневековом ордене в болотах Пруссии.

Вывод

Так вот, возвращаясь к любимому аргументу комментаторов «да у тевтонцев денег не было». Были — и ещё какие. Тевтонский орден жил не тем, что побирался на паперти и не какими-то мифическими «баснословными вливаниями от римского епископа», а на вполне реальные источники: налоги, торговлю, кредиты и трофеи. Он строил крепости ценой в целые города, содержал армию, где один рыцарь обходился как маленькая деревня, и вел переговоры, где мешочек золота был весомым аргументом.

Да, они влезали в долги, брали кредиты, торговались за отсрочки. Но именно так работали все крупные державы Средневековья. Экономика Тевтонского Ордена была мощной, гибкой и вполне сопоставимой с соседними королевствами. И никакой миф о «бедных фанатиках с крестами на плащах» тут не выдерживает столкновения с цифрами и источниками.

Так что если искать «альтернативу» истории, то не в том, что орден «не мог себе позволить походы», а в том, что он слишком часто мог их себе позволить. А расплачиваться за эту роскошь приходилось и крестьянам, и купцам, и самим рыцарям, втянутым в бесконечный круг долгов и войн.

Источники и исследования:

- William Urban. The Teutonic Knights: A Military History (1994) — о военной экономике и финансах Тевтонского ордена.

- William Urban. The Last Years of the Teutonic Knights (2003) — о кризисе после Грюнвальда и долгах.

- Jürgen Sarnowsky. Macht und Herrschaft im Ordenstaat Preussen (1993) — фундаментальное исследование административной и финансовой системы.

- Jürgen Sarnowsky. The Teutonic Order’s State in Prussia: The Organization of Power (1999).

- Sven Ekdahl. Die Schlacht bei Tannenberg 1410 (1982) — содержит разбор источников о финансах в контексте войны.

- Klaus Militzer. Von Akkon zur Marienburg. Verfassung, Verwaltung und Sozialstruktur des Deutschen Ordens 1190–1309 (1999).

- Werner Paravicini. Die Preußenreisen des europäischen Adels (1989) — о «крестовых турах» и их финансировании.