Балтийское море — экономическое сердце средневековой Европы

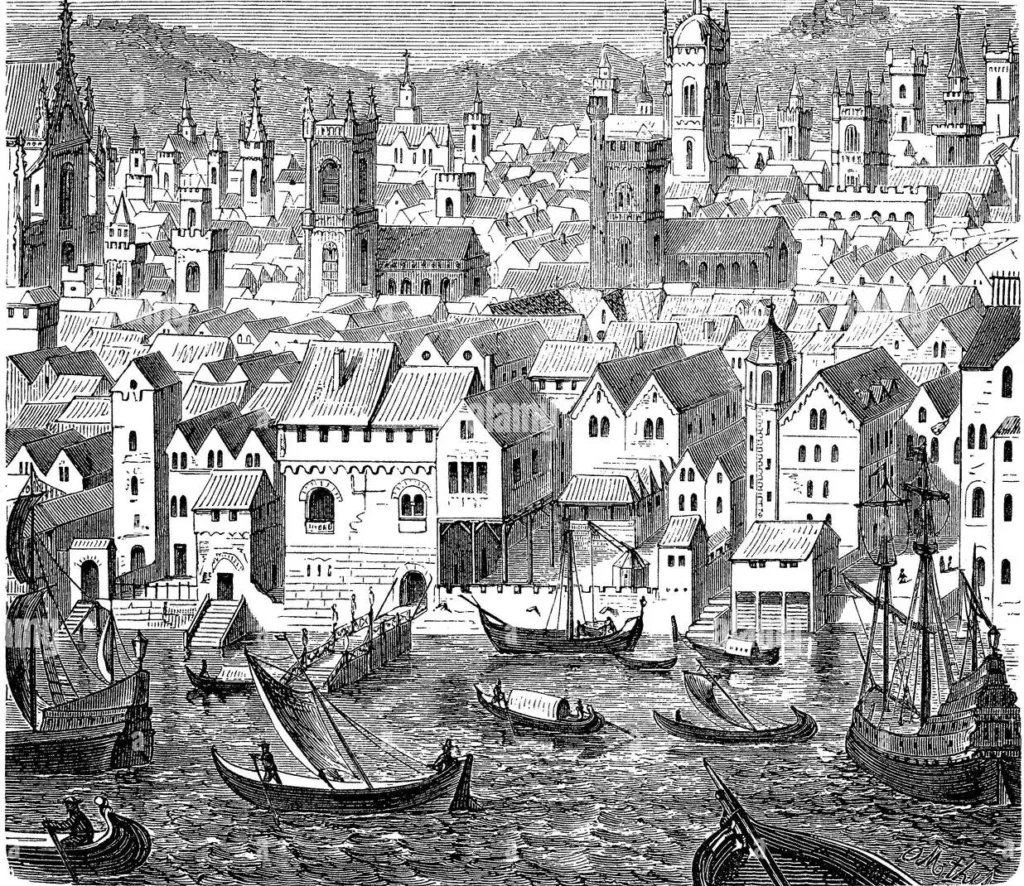

В XIV–XV веках Балтийское море стало настоящим экономическим сердцем средневековой Европы, а Кёнигсберг превратился в один из важнейших портов этого оживлённого региона. По его маршрутам шли корабли с зерном из Пруссии, рыбой из Скандинавии, мёдом и воском из Литвы, пенькой и льном из Руси. Кёнигсберг находился на пересечении важнейших торговых путей, где переплетались интересы десятков стран и городов — от далёкого Новгорода до процветающего Любека, от могучего Тевтонского ордена до влиятельных скандинавских королевств.

Ключевым объединяющим звеном был Ганзейский союз — мощное объединение купеческих городов, возникшее ещё в XIII веке. В разные времена в его орбиту входило до двухсот городов, но ядро составляли около семидесяти — от Новгорода и Риги до Брюгге и Лондона, от Бергена в Норвегии до Кёльна на Рейне.

Таким образом, Ганза создавала единую торговую сеть, которая охватывала не только Балтику, но и Северное море. Именно в неё и встроился Кёнигсберг, что во многом предопределило его развитие.

Кёнигсберг в Ганзе

Официальное присоединение к Ганзе произошло в 1340-х годах, когда Кнайпхоф получил право принимать ганзейских купцов. Это открыло Кёнигсбергу доступ к беспошлинной торговле в других портах союза, защите на море и участию в общих ганзетагах.

Главным богатством города был янтарь. Тевтонский орден установил строгую монополию на его добычу: самовольный сбор грозил смертной казнью. Купцы из Кёнигсберга скупали сырьё у Ордена и вывозили его на запад, в Любек, Гамбург, Брюгге и Лондон. Часть грузов шла дальше, в Италию и даже Средиземноморье.

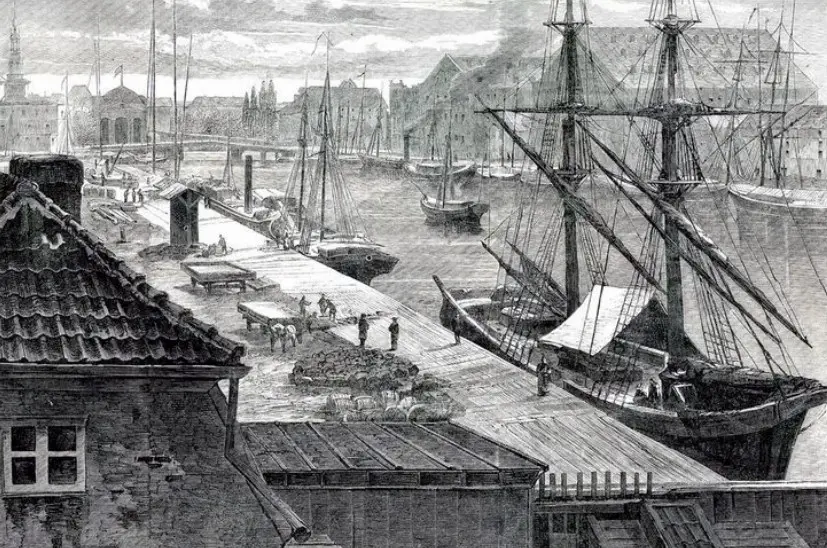

Зерно и пенька поступали из литовских и прусских земель и также находили рынок сбыта на Западе. В обратном направлении через Кёнигсберг шли соль, ткани, вина и специи.

Торговые маршруты связывали город не только с Западной Европой, но и с восточными землями. Через Ригу и Ревель купцы Кёнигсберга добирались до Новгорода, где обменивали ткани и металлы на пушнину и воск. На север, в Скандинавию, везли янтарь и зерно, а возвращались с рыбой и железом. Таким образом Кёнигсберг оказался на перекрёстке морских дорог, превратившись в посредника между Востоком и Западом.

Конкуренция и политика

Кёнигсберг постоянно оказывался в эпицентре бурных событий большой ганзейской политики. Например, во Второй датско-ганзейской войне (1361–1370) Ганза действовала как полноценный блок — наняла флот, объединённый с союзниками, и в итоге вынудила Данию подписать Страндсунский мир в 1370 году. Этот договор закрепил за Ганзой свободный проход по Сунду, контроль над доходами от сельди и помощь в выборе датского короля.

Кроме этого, в конфликтах с Англией и Голландией Ганза применяла торговые санкции и даже морскую силу. Например, в Англо-ганзейской войне (1469–1474) ганзейцы устраивали морскую блокаду и торговые ограничения, вынудив Лондон пойти на переговоры и заключить Утрехтский мир. В конфликте с Голландией (1438–1441) Ганза ввела эмбарго на голландские порты, хотя Тевтонский орден, включающий Кёнигсберг, формально сохранял нейтралитет.

Уникальное положение Кёнигсберга отражалось в дипломатии Ордена. Его представители (Grossschäffer) сумели получить исключение: продолжить экспорт янтаря во Фландрию и импорт тканей, даже когда другие ганзейцы вводили эмбарго. Это демонстрирует, как Орден балансировал между политикой Ганзы и своими интересами, используя торговые преференции как инструмент влияния.

Повседневная торговая жизнь

Жизнь Кёнигсберга била ключом в гавани Кнайпхофа — острова на Прегеле, где у причалов теснились корабли из Любека, Гданьска, Риги и даже дальних голландских портов. Здесь разгружали вино, соль, ткани и пряности, а в обратный путь суда увозили янтарь, зерно и древесину. В Альтштадте располагалась Ластадия — огромный торговый двор с таможней и складами, где товары сортировали, перепаковывали и готовили к дальнейшей переправе вглубь Пруссии или дальше — в Европу.

Купеческая среда жила по своим строгим правилам. Слово торговца ценилось так же высоко, как печать на договоре, а за обман или кражу можно было не только лишиться права торговли, но и навсегда быть изгнанным из города. Честность и репутация стоили дороже золота.

Улицы и рынки гудели от многоязычной речи. Немецкие гильдейские мастера спорили с польскими купцами, литовские крестьяне привозили на продажу зерно, а шведы и датчане торговали рыбой, смолой и дёгтем. Сюда доходили и более дальние гости — голландцы и англичане. Кёнигсберг действительно был «Вавилоном на Прегеле» — местом, где пересекались языки, товары и привычки.

Город между Востоком и Западом

Но богатство не ограничивалось товарами. Вместе с грузами в Кёнигсберг приходили книги, гравюры, карты, научные трактаты. В городе распространялись модные веяния — от новых фасонов одежды до архитектурных решений. Именно через такие торговые связи Восточная Европа шаг за шагом включалась в культурное пространство Запада.

Не случайно в 1544 году здесь был основан университет Альбертина — первый в Пруссии, впоследствии ставший центром просвещения и философии. Спустя два столетия в его стенах будет преподавать Иммануил Кант, а началом всему послужил именно торговый обмен и открытость горожан новым идеям.

Архитектурный облик Кёнигсберга также говорил о его ганзейском прошлом. Кафедральный собор на острове Кнайпхоф возвышался над рекой, словно символ духовной и торговой мощи. Ластадия в Альтштадте с её амбарами и складами хранила следы некогда оживлённой торговли. Купеческие дома с узкими фасадами и готическими фронтонами напоминали о традициях северогерманских городов-партнёров.

И хотя к XVI веку могущество Ганзы ослабло, Кёнигсберг уже не мог существовать иначе, как город-посредник, связанный с морем, торговлей и культурным обменом. Его судьба навсегда осталась частью общего балтийского узла — связующего звена между Востоком и Западом.