Введение

Прочитал новость о закрытии эксперимента по корпусированию процессоров «Байкал» в Гусеве (Калининградская область). Формальная причина — дефицит компонентов. Но за этим сухим бюрократическим ярлыком скрывается целая вселенная нашей технологической беспомощности. Фраза «кристаллов сейчас нет» звучит как приговор. Нет кристаллов. Нет своего. Нет возможности.

И в голове невольно возникает тот самый, мучающий многих вопрос: почему по ту сторону границы возникают целые технологические кластеры, рождаются новые бренды и запускаются конвейеры, а у нас даже отсталое, но свое, собрать не могут? Ответ — в той самой «кристальной пустоте».

Почему Калининградская область не стала микроэлектронной державой

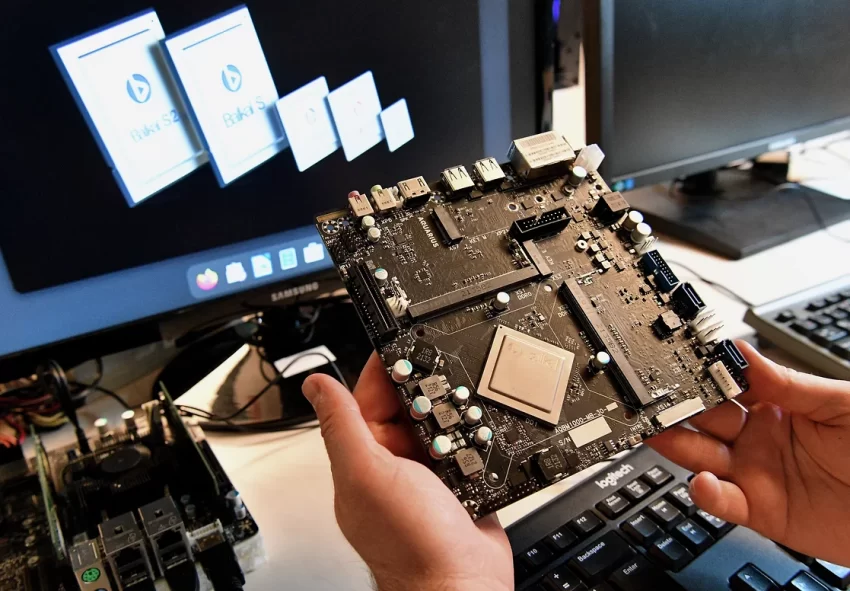

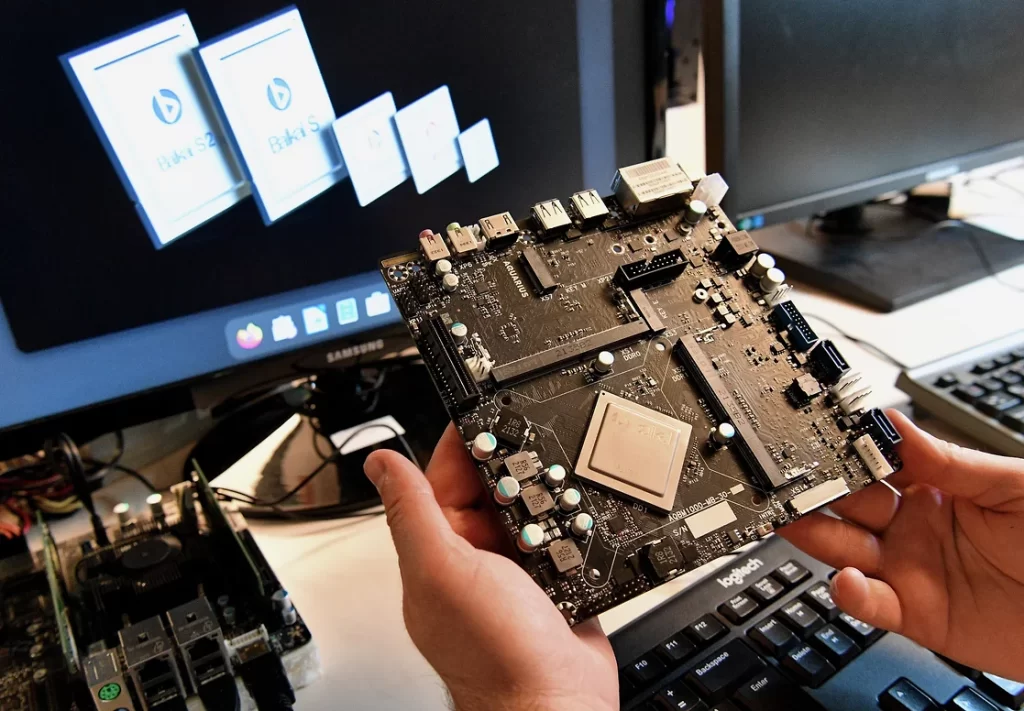

Эксперимент, заметьте, признан «успешным». Калининградская область доказала, что может добиться 85% годной продукции — это достойный результат для начала. Но что стоит за этим успехом? Десятки собранных чипов в месяц вместо необходимых тысяч. Это не промышленное производство — эта ситуация напоминает кружок умелые руки при полном отсутствии инструментов.

Пока в Китае строят мегафабы, способные штамповать миллионы кристаллов в месяц, «шаг вперед» для региона заключается в том, чтобы несколько десятков штук «раздать партнерам». И этот шаг мы уже не можем сделать. Потому что нет кристаллов. Потому что в этой схеме регион — лишь финальный цех без собственного производства. Потому что вся цепочка — от песка до готового устройства — была разорвана три десятилетия назад, когда показалось, что проще и дешевле покупать за нефтедоллары.

История с процессорами — это наглядный пример того, как Калининградская область оказалась в роли человека, который решил построить небоскреб, начав с отделки квартир на 50-м этаже. И когда поставки обоев прекратились, он с удивлением разводит руками: «А теперь я ничего не могу сделать».

Система против системы: почему Китай может, а мы — нет?

Здесь кроется коренное отличие. Пока Китай три десятилетия последовательно выстраивал полный технологический цикл — от проектирования до массового производства, создавая сначала сборочные цеха, затем выпуск компонентов, потом собственное оборудование и, наконец, оригинальные архитектуры, — мы довольствовались ролью сборочного цеха. У них была национальная стратегия, подкрепленная протекционизмом и колоссальными инвестициями в исследования. У нас — иллюзия, что можно вечно оставаться «умным покупателем» и «интегратором».

Зачем строить свой завод по производству кристаллов, если можно заказывать их на TSMC? Зачем создавать полный цикл, если можно импортировать готовые решения? Именно эта логика привела к тому, что Калининградская область оказалась в ситуации, когда даже успешный эксперимент не имеет продолжения. Санкции лишь обнажили ту самую «кристальную пустоту» — фундаментальную пропасть, на дне которой лежат наши точечные достижения, лишенные системной поддержки.

Запертые в госсекторе: инновации как обуза

Еще один ключевой момент статьи: «нишевые отечественные разработки применяются преимущественно в госсекторе». Это диагноз. Когда технология существует только благодаря госзаказу и для госзаказа, она теряет главное — связь с рынком, конкуренцию и, как следствие, эффективность. Она становится не инструментом развития, а статьей расходов. Ее не нужно делать лучше и дешевле, ее нужно просто «освоить».

Китайские Huawei, Xiaomi, BYD выросли в конкурентной борьбе на глобальном рынке. Они должны были быть лучше Apple, Samsung и Tesla, чтобы выжить. Наши «Байкалы» должны были просто «соответствовать требованиям» и «закрыть импортозамещение» для госструктур. Разница в мотивации — колоссальная. Одна рождает тигров, другая — ручных хомячков, которые не выживают в дикой природе.

Заключение: есть ли свет в конце тоннеля?

Так что же, тупик? Не совсем. Тот же эксперимент в Гусеве показал, что российские инженеры способны решать сложнейшие задачи даже в условиях изоляции. 100% годной продукции для партии Malt System — лучшее тому доказательство. Проблема не в специалистах. Проблема в системе, которая не дает реализовать их потенциал.

Чтобы Калининградская область и страна в целом перестали быть технологическими аутсайдерами, нужна не точечная поддержка «успешных экспериментов», а тотальная пересборка технологической политики. Необходимо признать: за 30 лет мы создали не «рыночную эффективность», а «кристальную пустоту». И начинать заполнять её следует не словами и не десятками чипов, а фундаментальными, долгосрочными и, главное, системными решениями.

Пока же мы вынуждены констатировать: даже отсталые производства нежизнеспособны, когда за громкими заголовками об импортозамещении скрывается вакуум, в котором задыхаются любые инициативы.