Вступление

Пруссия прожила на карте Европы больше семи веков — от XIII века до середины XX. Из маленького владения на окраине Священной Римской империи она выросла в военную державу, построила Германскую империю и дважды толкнула Европу в мировую войну.

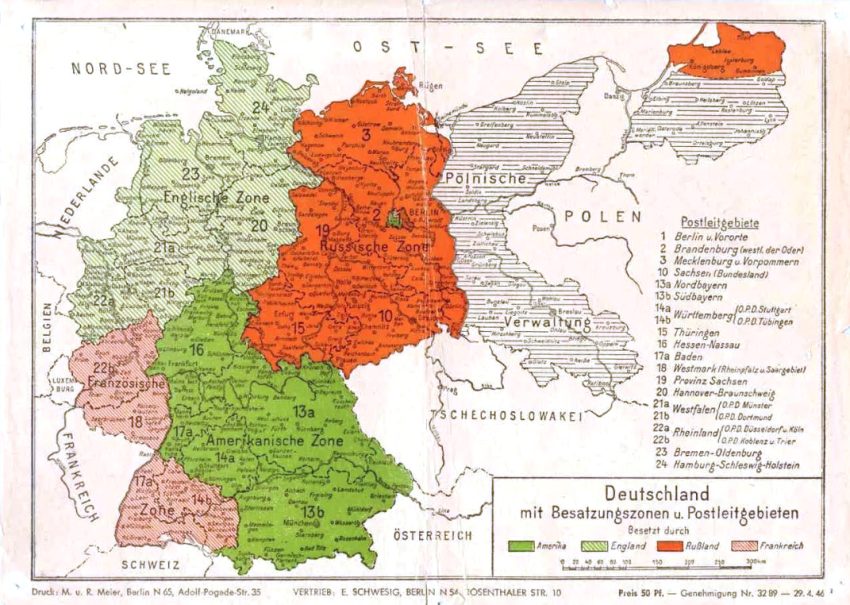

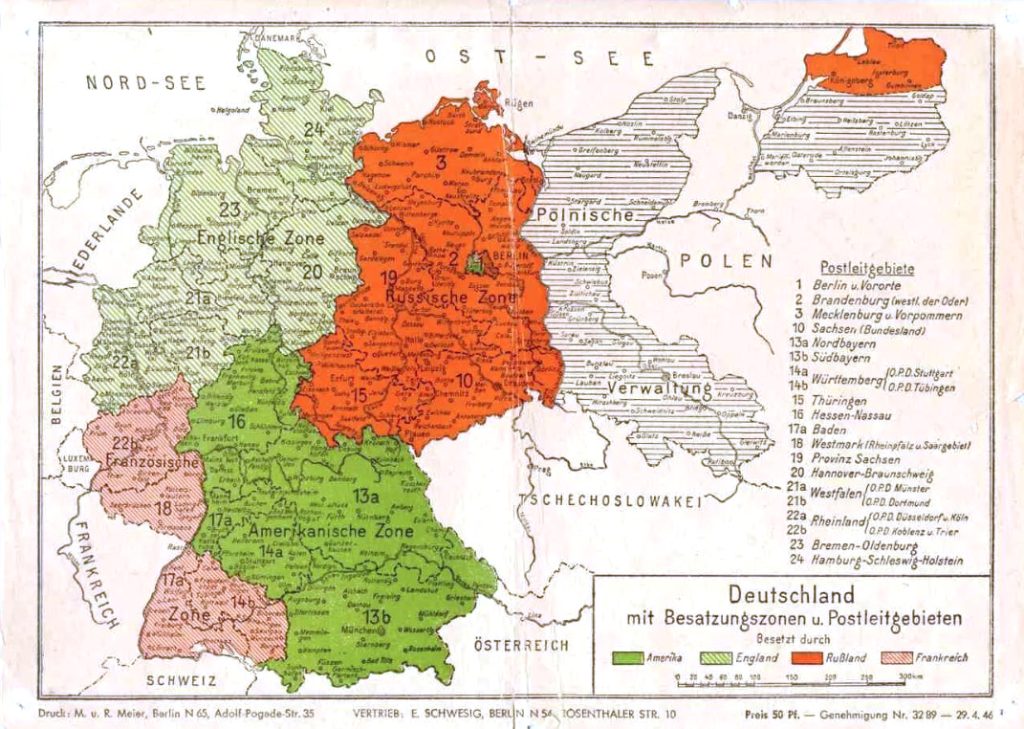

В феврале 1947 года Союзный контрольный совет в Германии подписал короткий документ, по сути ставший приговором этим семи векам истории. В нём было сказано просто: «Прусское государство, носитель милитаризма и реакции в Германии, фактически перестало существовать». Так официально закончилась история страны, которая начиналась с мечей тевтонских рыцарей и завершилась в руинах Берлина.

Тогда же из военного гарнизона Кёнигсберга начали делать новый советский город — Калининград. Если раньше из этой земли выходили крестовые походы, штурмы, военные реформы и марши, то теперь здесь должен был поселиться другой дух — мирный, послевоенный, усталый от войны.

Пруссия: государство меча и юнкеров

Пруссия с самого начала была рождена войной и ради войны. Из приграничной земли на востоке Священной Римской империи она выросла в государство, где армия стала важнее всего остального — закона, культуры, человека. Здесь даже крестьянин воспринимался не как земледелец, а как будущий солдат, а дворянин — как офицер по рождению.

Как писал в 1947 году советский историк Аркадий Ерусалимский, Пруссия была «государством войны, родившимся из разбоя и существовавшим разбоем». В его лекции, прочитанной вскоре после решения о ликвидации Пруссии, эта страна предстала как воплощение военного духа Европы. И в этом определении есть правда: Пруссия действительно превратила дисциплину, страх и железо в государственную религию.

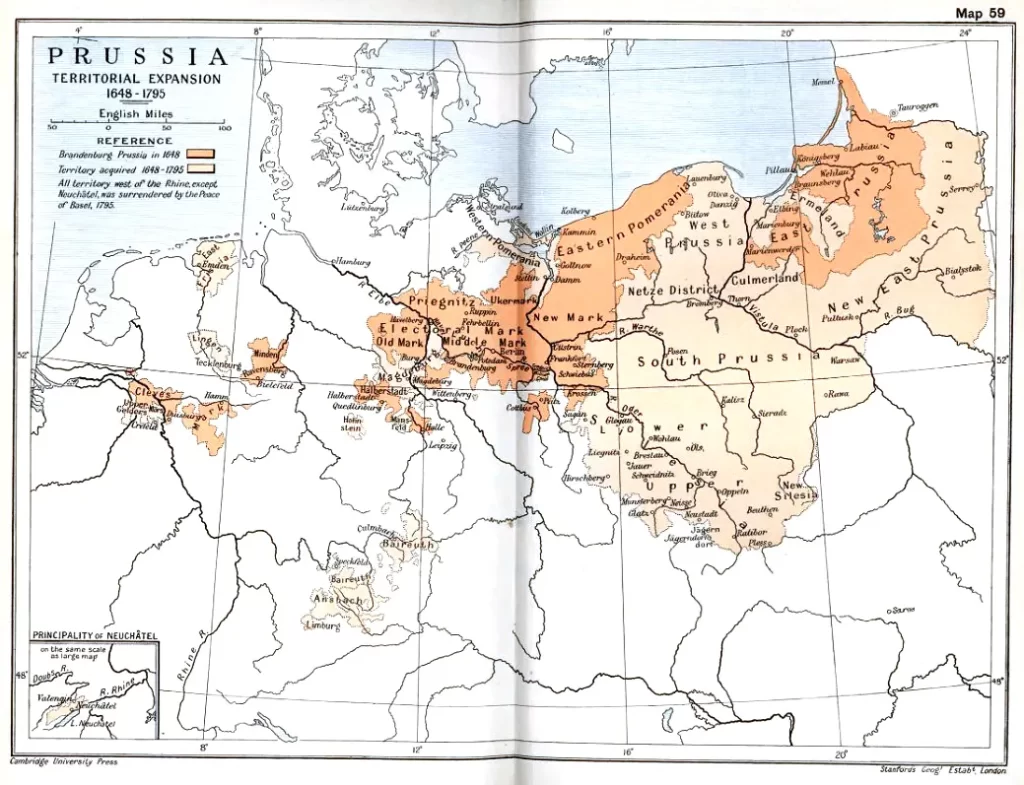

С XVI века, когда Гогенцоллерны объединили Бранденбург и бывшее владение Тевтонского ордена, военная логика стала основой управления. Король Фридрих-Вильгельм I, прозванный «солдатским королём», создал армию численностью больше населения многих соседних стран и требовал, чтобы офицер был не просто командиром, а воплощением власти. Его сын, Фридрих II Великий, довёл эту систему до совершенства. Он говорил, что солдат должен бояться офицера больше, чем врага, и видел в войне не трагедию, а средство порядка.

Так рождалось понятие юнкерства — класса военных помещиков, которые жили по кодексу армии и правили землёй как полком. Они были холодны, надменны, не знали компромиссов. Их усадьбы, выстроенные вдоль восточноэльбских равнин, стали кузницей немецкой офицерской касты. В этих домах учили не спорить, а подчиняться. Отсюда вышли и полководцы, и чиновники, и консерваторы, которые определяли судьбу Пруссии на протяжении веков.

К XVIII веку Пруссия уже стала «государством-казармой». Европейские путешественники поражались: вся жизнь здесь была подчинена ритму барабана. Двор — военный штаб, столица Берлин — гарнизон, а сама страна напоминала не королевство, а гигантскую муштру. Французский писатель Мирабо писал, что война — единственное национальное ремесло пруссаков. Итальянец Альфиери называл Берлин «огромной гауптвахтой».

В XIX веке Пруссия превратила своё военное ремесло в политику. Железом и кровью, как говорил Бисмарк, она объединила Германию, подмяв под себя южные княжества и навязав им прусский порядок. Юнкер Бисмарк построил империю по армейскому уставу: чётко, эффективно и без лишних вопросов. В этом государстве парламент был для формы, а решало всё начальство. Даже экономика развивалась под военным контролем — промышленники и генералы работали рука об руку.

Прусская модель власти — вертикаль, где воля идёт сверху вниз и не подлежит обсуждению, — стала основой немецкой политической культуры XIX–XX веков. От Фридриха до Гитлера она мало менялась: дисциплина, подчинение, сила. Именно этот «дух железа» делал Пруссию грозной и опасной, но одновременно и обречённой. Государство, созданное для войны, не могло жить в мире.

Как ликвидация Пруссии изменила Европу

Когда военные трибуналы разбирали преступления Третьего рейха, союзники понимали: уничтожить Гитлера и его партию — недостаточно. Надо было выкорчевать саму почву, на которой выросли рейхи — старую Пруссию с её верой в порядок, дисциплину и железную волю. Решение Союзного контрольного совета от 25 февраля 1947 года стало актом не только юридическим, но и символическим. Оно завершило эпоху, в которой война была естественным состоянием, а армия — формой существования государства.

Историк Аркадий Ерусалимский тогда писал: «Прусское государство, носитель милитаризма и реакции в Германии, фактически перестало существовать». В этих словах слышался не только приговор, но и облегчение. Семь веков Пруссия держала Европу в напряжении — от походов тевтонцев до танков под Сталинградом. Теперь источник этого напряжения исчезал.

Ликвидация Пруссии стала редким случаем, когда политическое решение изменило саму географию. Восточная Пруссия с Кёнигсбергом отошла к Советскому Союзу — на её месте появился Калининград. Южные территории — к Польше. Остальные земли вошли в состав новой Германии, где слово «Пруссия» вскоре стало табу. Оно напоминало не о славе, а о поражении, о безумии, закончившемся в развалинах Берлина.

Но исчезновение с карты не означает исчезновения из сознания. В первые послевоенные годы в западных зонах Германии ещё звучали разговоры о «возрождении немецкой государственности» — за этим эвфемизмом скрывалось желание вернуть старый прусский порядок, только без короны и свастики. Ерусалимский предупреждал: ликвидация Пруссии не равна ликвидации пруссачества. И был прав — дух старого юнкерства, вера в порядок, эффективность и жёсткую руку никуда не делись. Они просто сменили форму — из военной в экономическую.

Промышленники, работавшие на кайзера, а потом на Гитлера, остались на своих местах. Строгие управленцы, воспитанные в прусском духе, строили новое «экономическое чудо». И пусть на этот раз их оружием были не танки, а станки, но сама идея — дисциплина ради могущества — осталась прежней. Европа снова училась бояться немецкого превосходства, только теперь — не военного, а промышленного.

Парадоксально, но именно ликвидация Пруссии открыла дорогу к новой Германии — мирной, демократической, но по-прежнему упрямо рациональной. Там, где когда-то маршировали батальоны, теперь поднимались университеты, заводы и лаборатории. Европа избавилась от «государства меча», но унаследовала от него нечто иное — холодную эффективность, веру в систему, умение подчинять хаос.

Можно сказать, что Пруссия не исчезла, а растворилась — в границах, в ментальности, в архитектуре власти. Она ушла с карты, но осталась в европейском характере, как тень от старого строя, напоминание о том, как легко дисциплина превращается в диктат.

Так Европа прощалась с Пруссией — не со страной, а с идеей. Ликвидация этого государства стала актом исторической хирургии: удалить очаг, из которого рождались войны, но при этом не уничтожить саму Германию.

И всё же даже в этом приговоре чувствовалась символика: решение, поставившее точку в судьбе Пруссии, приняли победители, среди которых решающим голосом звучала Москва. А в то самое время, когда в Берлине фиксировали смерть старой державы, на берегу Балтики начинали строить новый город — Калининград.

Калининград: там, где Пруссия закончилась

Сегодня, проходя по Калининграду, трудно отделаться от чувства, что этот город стоит на границе двух миров. Под слоями советского бетона и современной архитектуры — камни, пережившие Кёнигсберг. Здесь каждая улица — как страница из книги, которую писали разными языками: немецким, русским, латинским. Башни и форты, готические стены, мосты и руины — всё это не просто декорации, а следы ушедшей цивилизации, чьё сердце когда-то билось под звуки маршей.

Когда в Берлине подписывали акт о ликвидации Пруссии, здесь, на берегу Балтики, начиналась другая история. Кёнигсберг переставал быть немецким гарнизоном и становился советским городом. Вместо орлов и крестов — звёзды и серпы, вместо казарм — школы и библиотеки. На месте разрушенных кварталов появились новые улицы — Ленина, Победы, Мира. Память о старом городе не исчезла, но стала фоном, тихим эхом, напоминанием о том, какой ценой достаётся мир.

Калининград — это не просто точка, где закончилась Пруссия. Это пример того, как история может сменить направление. Земля, из которой выходили походы и штурмы, вдруг превратилась в форпост мира. Здесь, где когда-то решали судьбы Европы на кончике шпаги, теперь звучит музыка, работают университеты и строятся корабли.

И, может быть, именно в этом и заключается подлинный смысл ликвидации Пруссии. Не в уничтожении, а в переосмыслении. Чтобы там, где маршировали войска, зазвучали голоса людей, уставших воевать. Чтобы город, выросший из руин, стал напоминанием: даже на месте империй может родиться нечто мирное — живое, упрямое, человеческое.